Танце–двигательная терапия обращается к модальности движения как экспрессивного и коммуникативного средства.

Постулат «движение есть первичная форма коммуникации», введенный пионерами танцетерапии, находит свое отражение в том способе взаимодействия, который выстраивается между танцетерапевтом и его пациентом. Здесь больше всего подойдет термин «танцевальный диалог», введенный Сьюзан Торторой и составляющий основу ее авторского подхода к танцетерапии с детьми и их семьями.

Танце-двигательная терапия абсолютно универсальна и позволяет работать с самыми сложными категориями пациентов: с тяжелыми психическими и интеллектуальными нарушениями, нарциссическими, аутистическими расстройствами, - там, где психоанализ зачастую бессилен.

Эффективность танце-двигательной терапии исходит из ее подхода и методов. Выразительное движение, совместное изучение двигательного языка человека, двигательных привычек, паттернов и их психологического смысла. Затем через привнесение движений человека вовне, исследование в процессе движения и развитие в новые и эффективные способы взаимодействия с внешним миром. Это и есть суть танце-двигательной терапии.

Программа работы.

Вследствие особенностей функционирования центральной нервной системы, дети с РАС используют обычные способы коммуникации (речь, невербальное общение, жесты) совсем не так, как все остальные люди. Дети с РАС вырабатывают свой индивидуальный язык общения с миром.

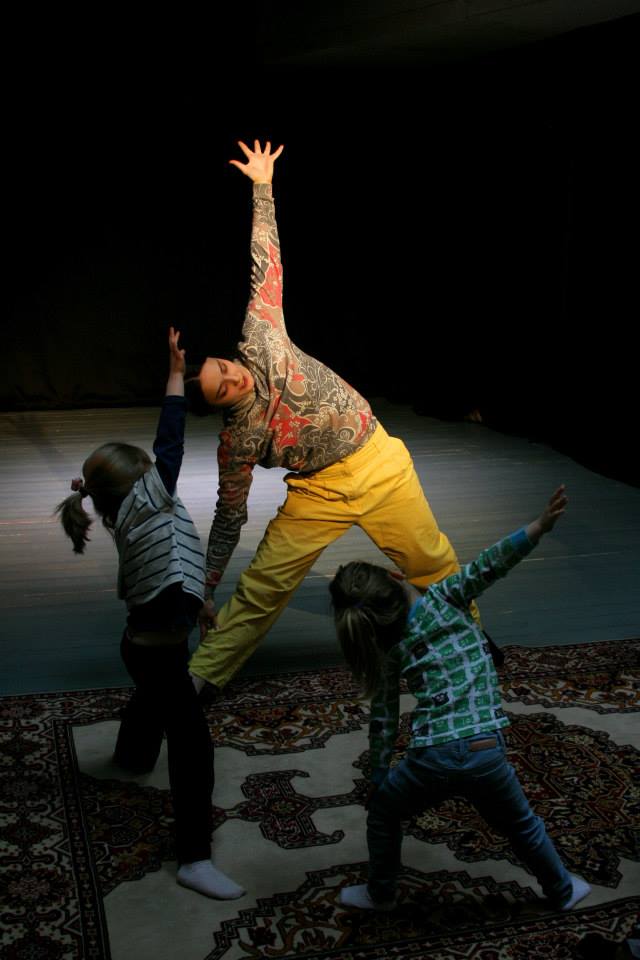

Поэтому Танцетерапия очень часто применяется для работы с детьми, имеющими особые потребности. Именно присоединение к двигательному языку ребенка, понимание коммуникативного смысла его движений, казалось, совершенно непонятных, и эмоциональная поддержка ребенка - создают тот “танцевальный диалог”, который позволяет преодолеть замкнутость и изоляцию.

Задачи программы:

1. Расширение знаний о себе и других через поиск способов коммуникации, преодоление привычной изоляции;2. Овладение собственным телесным языком (ориентация в пространстве, контроль скорости движения, координация и внимание, самоконтроль физического состояния, навыки дыхания и саморегуляции);

3. Эргономика и экология движения, профилактика травм;

4. Расширение двигательного репертуара;

5. Умение выражать посредством движения различные эмоциональные состояния (черты характера, темперамент);

6. Умение импровизировать в движении, креативность и гибкость, умение подстраиваться под различные ситуации;

7. Помощь родителям в понимании связи личностных характеристик человека и его двигательного профиля (психологический смысл двигательных привычек ребенка);

8. Мягкая работа с телом через методику «боди-ворк» («body-work» - работа тела), совместные двигательные игры.

Принципы программы:

1. Развитие (любой человек рассматривается как субъект развития, поэтому актуальный двигательный профиль ребенка – промежуточный этап развития);

2. Личностный подход (любой ребенок – прежде всего личность, и его двигательные характеристики являются характеристиками его личности);

3. «Шаг за шагом» (в соответствии с актуальным уровнем двигательного развития, каждый ребенок решает, при помощи терапевта, собственные задачи развития, последовательно, шаг за шагом);

4. Компетентнция как цель овладения навыками (двигательные навыки – это не самоцель занятий, цель - успешное применение полученных знаний на практике, или компетенция);

5. «Холдинговая среда» (от слова «holding» - держание; сходная с материнскими объятиями безопасная среда, где ребенок может проявить свои слабые стороны, получить поддержку и принятие, а также развить свои сильные и ресурсные стороны).

Танце-двигательная терапия рекомендуется, если:

- Требуется помощь в «налаживании» коммуникации между ребенком и окружающими;- Ребенок выражает себя в движении и при этом не пользуется речью;

- Ребенку требуется развитие активности и инициативности;

- Во всех случаях, где основные педагогические модели не дают быстрого результата, с тем, чтобы дополнить программу реабилитации.

Встраивание в программу реабилитации:

Танце-двигательная терапия является дополняющим и легко встраиваемым методом в программе реабилитации ребенка с РАС, позволяет ребенку получить новый опыт общения и поддержки, особенно, если он также получает объемную учебную нагрузку.